演習「医療政策・経営」

指導教員 馬場園 明 教授

【演習でめざすもの】

Vision

良い医療を届けるための仕組みの構築から実行まで遂行することのできる指導者を、体系的教育内容およびグループダイナミクスで輩出する。

Mission

統計学、医療制度、診療報酬、介護報酬の基礎知識を習得した上で、医療を改革するにあたり求められる社会からのコンセンサスを得る手段としてエビデンスの提示力を高める。

Strategy

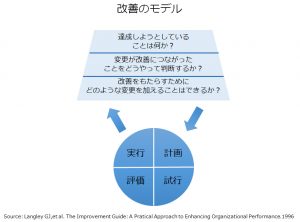

統計学、診療報酬・介護報酬の体系的な教育と研究発表を繰り返す。これにより医療経営・管理を改善するために、目標を明確にして、改善策を検討し、適切な指標を用いて、測定、推計、設計する能力を涵養する。また、インターネットを使って、医療政策の動向を更新していく技術を学ぶ。

【担当教員からのメッセージ】

医療経営・管理に携わる人々にとって最も重要なのは、「短期的な利益」や「とりあえずの生き残り」を目的とすることではなく、「良い医療を届けるための仕組を根拠に基づいて論理的に構築していこうと努力していくこと」である。それを遵守する生き方をしている限り、失敗をすることもあるかもしれないが、長期的に見れば失敗も成功の糧となり、社会に利益をもたらす存在になることができるはずである。

また、個人としての他人に接する心構えは、「どんな人であろうとも多少は相手に利益を与える存在であろうとする」のが私の生き方の方針である。

【研究キーワード】

日本型CCRC、ホームベース型健康支援、医療政策、公衆衛生政策、医療経営、介護経営、医療経済、医療マーケテイング

演習「医療・臨床疫学」

指導教員 鴨打 正浩 教授

【演習でめざすもの】

生物学的・医学的情報、医療情報を測定し、定量化、可視化する。

多変量・大容量データに潜む本質的因果を明らかにする。

生命、健康、疾病、医療における臨床的・社会的疑問を、虫瞰的および鳥瞰的視点から解明し、解決策を見出す。

<基本的技術>

- 効率的、効果的な情報収集法

- 信頼性、妥当性のある情報計測基盤の確立

- プラットフォーム・データセットの構築

- 情報の定量化及び可視化

- 情報間に潜む未知の因果関係の探索

- 疫学・生物統計手法 人工知能などの革新的数理解析

<演習の目標>

- 基礎的生命原理や社会的課題の最適解を見出す。

- 医療・臨床疫学研究を行うことで、次世代の健康対策、医療、介護にイノベーションを起こす。

【研究キーワード】

医療疫学、臨床疫学、医療管理学、環境医学/予防医学、疫学/公衆衛生学、生物統計学、医療情報、内科学/老年医学/脳卒中学、コホート研究、多施設共同研究

演習「臨床疫学」

指導教員 松尾 龍 教授

【演習でめざすもの】

医療の分野では著しい進歩がみられますが、未だに明らかでないことも少なくありません。また、Evidence based Medicineの重要性が提唱されるなかでも十分なエビデンスがない分野も多く存在しています。リサーチマインドをもって、このような明らかではないことを明らかにすることをめざしています。現場の人間だからこそ見える、そこにある課題を明らかにし、データを活用することによって可視化を行い、その課題の解決に取り組みます。演習では、解決のためのアプローチを学び、社会への還元、現場へのフィードバックをめざします。

【到達、習得すべき技術】

- クリニカルクエスチョン(臨床上の疑問点)を明確にし、仮説をたてることができる

- 課題を解決するための客観的なデータを収集し、可視化できる

- 可視化したデータを正しく分析し、解釈できる

- 社会への還元として成果物をまとめることができる

【方針】

演習では、課題の明確化とその解決のためのアプローチを学びますが、その課題には正解が必ずしもあるとは限りません。むしろ、正解がないために、正解と思われる解を探し出す努力が求められます。そのために、

- 研究マインド、自ら学ぶ姿勢を有すること

- 科学や真理に対して謙虚であること

が必要であると考えています。

【日程】 原則毎週火曜日18時半〜(個別相談対応)

1年後期 研究課題の選考(先行研究の調査など)

2年前期 研究課題の分析(データ分析)

2年後期 研究課題のまとめ(成果物執筆)

【これまでの成果】

現在、19期生4名を担当しています。各自、自らの力で課題を考案しデータ収集して課題解決に取り組んでいます。

【研究キーワード】

臨床医学,内科学,脳卒中学,老年医学,疫学,臨床疫学,公衆衛生学,医療経済学

演習「医療・質・安全」

指導教員 鮎澤 純子 准教授

【演習でめざすもの】

(成果物のスタイル)

- 研究を通した成果物:医療管理に関する具体的な研究テーマを見出し、その研究テーマについて成果物を作成する。

- 実務の改善を通した成果物:医療管理に関する実務における課題を抽出し、課題解決の実務の改善の課程ならびに結果について事例報告として成果物を作成する。

- ケースの研究を通した成果物:医療管理に関して優れた実績をあげている組織や取り組みのケースを研究し、ケーススタディとして成果物を作成する。

(目標)

- 「仮説」をたてることができる。

- 成果物の作成を通して、先行する研究、事例報告、ケーススタディなどに関する調査・分析を行うことができる。

- 成果物の作成の目的、方法、予想される結果、結果、作成の意義などを明確にすることができる。

- 研究でエビデンスを作る、その成果を使って現場を改善する。

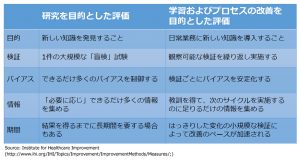

(評価)

研究を目的とする評価と現場の改善を目的とする「評価」はその考え方と手法が異なります。それぞれの成果物にふさわしい「評価」をデザインしてください。本専攻における成果物にはいろいろなスタイルが認められています。自由な発想の、専門職大学院ならではの成果物を期待しています。ただし、どのようなスタイルであるにせよ、「implementation」の検討を忘れないでください。

「・・・で、それは、どのように何の役にたつのですか?」

【研究キーワード】

医療管理、病院管理、質管理、安全管理、医療安全、医療事故、医療過誤、事故防止、再発防止、システムエラー、ヒューマンエラー、コミュニケーションエラー、事故調査、医療過誤訴訟、リスクマネジメント、クライシスマネジメント

演習「ヘルスサービスリサーチ」

指導教員 福田 治久 准教授

【演習でめざすもの】

演習では,以下の手順を自ら実践し,大学院修了後においても継続して,臨床研究・実証研究を行うことのできる能力を身につけていただくことを目的としています.

(1) 自らの実臨床経験や業務経験から着想したClinical Question(CQ)を研究デザインに落とし込む.

(2) 研究室において利用可能なデータベース(下記参照)などを用いて,研究デザインに沿ったデータセットを作成する.適したデータベースがない場合には,独自にデータ収集を行う.

(3) 適切な統計解析手法を選択して,Stataを用いて解析を行い,成果物を社会に発信する.

《2019年に研究室で使用するデータベース》

- DPCデータ[300病院(見込み)]

- JANIS(院内感染サーベイランス)検査データ[全参加病院]

- National Data Base(感染症)[全国民]

- 健保医療レセプトデータ(糖尿病・感染症)

- 地方公営企業年鑑データ[全自治体病院]

- 病床機能報告制度データ[全病院]

- 介護レセプトデータ[20自治体(見込み)]

- 国保医療レセプトデータ[20自治体(見込み)]

- 後期高齢医療レセプトデータ[20自治体(見込み)]

- 生活保護レセプトデータ[20自治体(見込み)]

【演習内容】

着想したCQに基づいた研究を実施し,社会に発信できるよう,「文献検索(PubMed・医中誌)の方法」,「科学論文の読み方・書き方」,「統計解析ソフトStataを用いた実習」を最初に行い研究の基礎的能力を習得します.その後,学生は自らのテーマについて,データ加工とデータ解析を行い,月に1回,進捗報告会にて報告します.学生によって扱うテーマやデータベースが異なるため,参加者は様々なデータベースの概要とデータ加工方法,データ解析方法について理解を深めることができます.

本演習への参加学生には,これまでの常識を疑い,既得権益に立ち向かい,大胆な仮説をもった自由な発想で研究活動を経験していただきたいです.

【研究キーワード】

ヘルスサービスリサーチ,医療経済学,医療政策学,医療経営学,医療管理学,感染症,健康寿命,費用対効果評価,DPCデータ,レセプトデータ