医療経営・管理学講座の概要

九州大学大学院では、学生は医学系学府、教員は医学研究院に所属し、教育、研究を行っています。医学研究院医療経営・管理学講座に所属する教員は、医学系学府医療経営・管理学専攻に所属する学生の教育、指導に当たるとともに、医学研究院にて医療に関連する先進的研究を行っています。

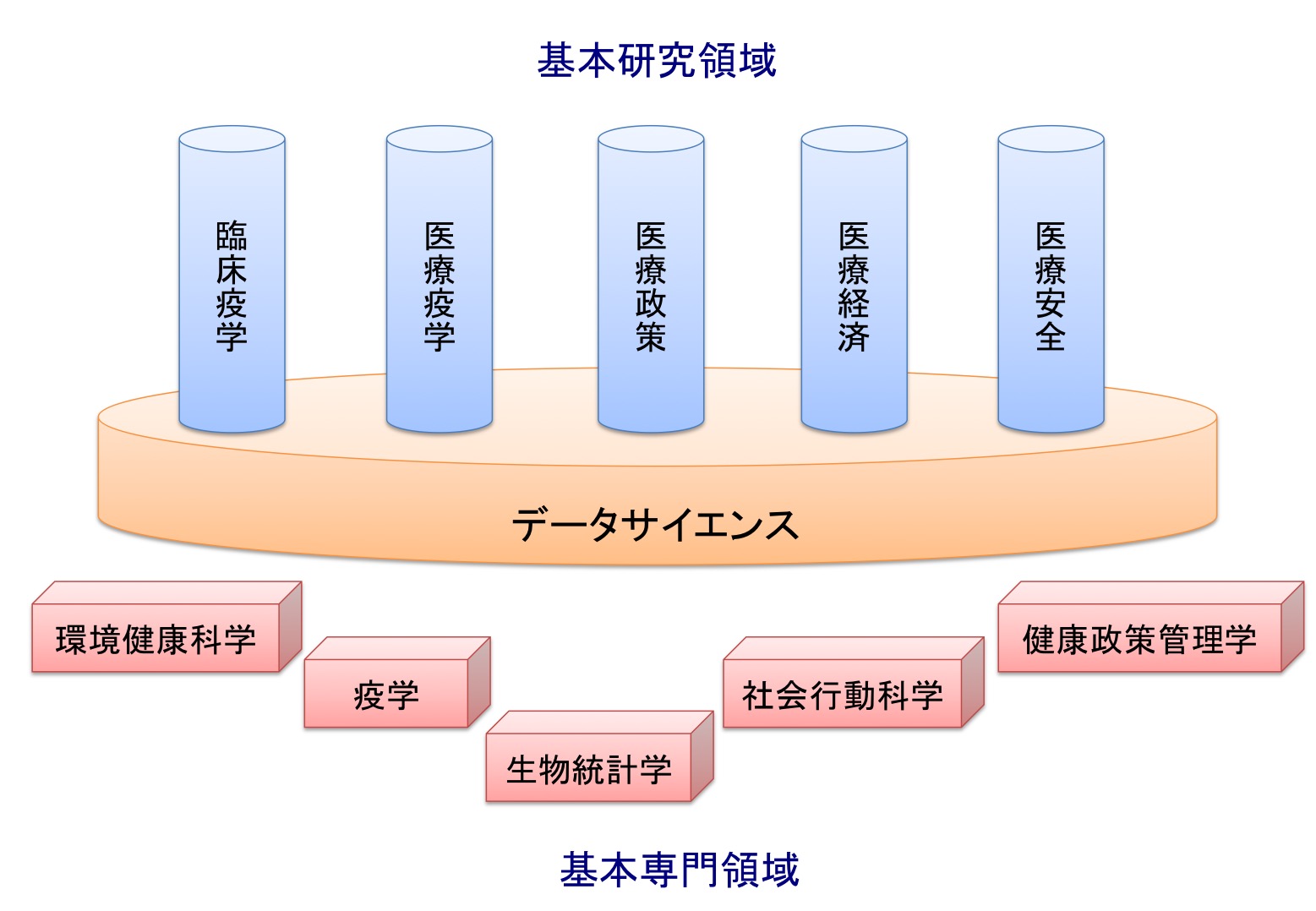

医学研究院医療経営・管理学講座では、公衆衛生系大学院の基本5専門領域(環境健康科学、疫学、生物統計学、社会行動科学、健康政策管理学)を基盤として、医療政策、医療経済、医療.臨床疫学、医療安全に関わるテーマを研究の柱としています。

医療経営・管理学講座の研究・教育領域

【医療政策学】医療政策の目的は、医療を受ける権利を保障し、医療費をコントロールし、医療の質を向上させることです。わが国の国民皆保険制度は、事業主に被雇用者と被扶養者に被用者健康保険に加入することを義務付け、被用者保険に所属しないものすべてを強制的に国民健康保険制度に加入させることによって成立させています。それに加えて、2008年度から、75歳以上の独立した後期高齢者医療制度が設立されています。しかしながら、高齢化の影響と保険料収入の減少によって保険者の財政は急速に悪化しており,わが国の国民皆保険制度は危機に瀕しています。さらに、生活習慣病、変性疾患、精神疾患などの慢性疾患や障害が医療の対象の中心となっており、これらの診療は複雑であり、患者とは継続的な関係性が求められています。医療政策を検討していくには、このような財政的な問題や医療ニーズのパラダイムの転換を認識することが不可欠です。医療政策学分野では、社会保障の理念と仕組み、現行制度の問題点を把握し、社会変容に対応した公正で効率の良い医療システムの構築を目指す教育研究を推進しています。

【医療経営学】医療技術の進歩・高齢化の進展が医療介護給付費を増大させる一方、少子化の拡大・経済の停滞は医療介護財源を縮小させています。限られた資源を効率的に配分するための経営管理の必要性がますます高まっています。医療経営学分野では、医療技術・医療提供体制の費用対効果評価,科学的根拠に基づいた医療機関経営,医療安全・医療の質の定量的評価などについて学び、統計学、疫学、経済学、経営学などの諸科学に立脚した上で、医療従事者や医療政策立案者の意思決定を支援するためのエビデンスを構築・発信していきます。

【医療管理学】病院などの医療機関の管理をめぐる様々な問題とリスクマネジメントを含む具体的な管理の手法について、安全管理、質の管理、質と患者満足、医療におけるリスクマネジメントを通して教育しています。医療管理の具体的アプローチには、診療科・医療チームの編成、作業方法・稼働率の分析、院内レイアウトから診療計画、作業標準時間の設定、医療情報の伝達分析、医療時事故・紛争発生の予防など様々なものがあり、時代・社会・地域・他の産業という広い視点から医療管理の課題と問題解決のための手法を用います。

【医療疫学・臨床疫学】保健・医療分野でも大容量のビッグデータ時代が到来しています。社会における大規模情報を統合し、新世代の医療・臨床ビッグデータ解析研究を行っています。生物学的・医学的情報、医療情報を測定し、定量化、可視化するすることで、多変量・大容量データに潜む本質的因果を明らかにしていきます。生命、健康、疾病、医療における臨床的・社会的疑問を、虫瞰的および鳥瞰的視点から解明し、解決策を見出すことのできる人材を育成しています。これらをの研究を通じて、医療技術を統合・調整・組織化できる高度な専門職業人の育成に寄与しています。

【医療コミュニケーション学】医療の現場には、医療者と患者、医療者と患者の家族、患者同士、医療者同士、マスメディアとの関係など網の目のようなコミュニケーションが成り立っています。患者を取り巻くこのような環境の中で、患者を軸にしてよりよいコミュニケーションはどうしたら実現できるか、コミュニケーションの破綻に繋がる問題は何か、その解決は可能か、医療者と患者や家族とのコミュニケーションを有効にするには何が必要なのか、コミュニケーションが健康の維持・増進やQOL(生活の質)の向上にどう貢献できるかなど、医療事故や臓器移植、ストレスの増大と高齢化など今日の様々な医療の課題についてコミュニケーションの機能と可能性について教育しています。

教育と研究分野の多岐にわたる連携

医療経営・管理学講座では、教育、研究いずれの分野においても、他機関との連携を行い、教育、研究の一層の向上をめざしています。連携先は、九州大学医学研究院の臨床医学系、基礎医学系、社会医学系の各講座、九州大学病院の各診療科、管理部門、大学や国の研究機関、行政機関、保険者など多岐にわたります。